Das "Narroo Gassenlaufen"

Fasnetgeschichte

Der erste indirekte Hinweis auf das Fasnetbrauchtum in Wolfach findet sich in der Landesordnung für die fürstenbergische Herrschaft Kinzigtal des Grafen Wilhelm von Fürstenberg (1491-1549) vom 1. Januar 1543:

Von Faßnacht. Die Faßnacht als ein heidnische onsinnigkeit ist hievor und soll ouch yetz von newem gar verpoten sin und abgestelt, das nyemands den andern fur sich selbs uberloufen soll keins wegs bi pen 1 fl.

Die Landesordnung des Grafen Christoph von Fürstenberg (1580-1614) vom 22. April 1607, die im wesentlichen auf der Landesordnung des Grafen Albrecht von Fürstenberg (1557-1599) vom 30. Juni 1564 beruht, präzisiert dieses Verbot:

Von der Faßnacht. Die Faßnacht alls ain haidnische unsinnigkait, ist hievohr undt auch Jetzt von Newem wiederumb verbothen undt abgestelt, das niemands den andern für sich Selbs überlaufen soll bey Pön 2 fl. dem haushalter, so es guetwillig geduldet und nit angezaigt, auch Jeder derselben überlaufender personen zue erlegen.

Das Fasnetverbot von 1607

Im Jahre 1600 wird Michel Knoller, "weilen er in der Faßnacht in Mumerey Scheltung gegen jung Jacob Duppelin getrieben", vom Ehrsamen Rat bestraft. 1751 werden vier Bürgersöhne "wegen dem verbottenem Narroo Gassenlaufen über letztverstrichene 3 Faßnachts Täg im Schloß in ein Zimmer in Arrest" gesetzt. Einige Jahre später suchen mehrere Bürgerssöhne der Stadt beim Oberamt um die Erlaubnis nach, an "Faßnacht mit Masken laufen zu dürfen".

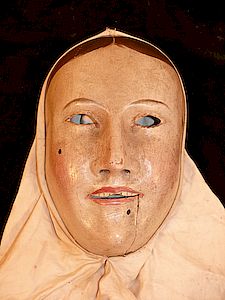

Holzlarven aus dem 17. Jahrhundert

1785 bitten die "ledigen Burgerssöhne Aloys Nef, Joseph Armbruster, Burgermeister Krausbeck und Wendelin Vivell um die Bewilligung, daß sowohl ihnen als anderen Burgerssöhnen und Burgern gestattet werden möchte, sich diesen Fasching mit Masceraden belustigen zu dürfen". Sie erhalten die Erlaubnis dazu "auf die letzteren 2 Faschingstäge mit der Erinnerung", dass sie sich "hierbey ordentlich und ehrbar aufführen und niemand Unbilden zufügen sollen". Auch in den folgenden Jahren wird den ledigen Burschen Armbruster, Moser, Vollmar, Vivell und Schnetzer jeweils verwilliget, über die "Fastnachtstage masciert im Orte herumlaufen zu dürfen, jedoch mit der Bedingnus, daß sie sich der Spritzen nicht bedienen, niemand Leid zufügen und sich während des Gottesdienstes des Maskenlaufens enthalten, benebst nur am Montag und Dienstag sich mit diesem Laufen abgeben sollen".

Alle "Excesse" waren streng untersagt: Einer "Maske", die mit einer Rute und einem "Butellenwischer", vermutlich einem Gerät zur Reinigung einer kleinen Flasche, dreinschlägt, wird das "Fisir", also die Larve abgerissen. Auch der Gebrauch von "Peitschen, Scheereisen" und "Blattern" wird verboten. Ein Schereisen ist ein Hufeisen aus zwei beweglichen Teilen, so dass es mittelst einer Schraube an große und kleine Hufe gelegt werden kann; vielleicht ist damit aber auch eine hölzerne Streckschere gemeint, wie sie heute von den Nussschalenhanseln benutzt wird und von der sich ein altes Exemplar im Heimatmuseum befindet. Die Blatter dürfte eine "Saubloder" (Schweinsblase) gewesen sein, das vielleicht beliebteste Neckinstrument in der Fasnet.

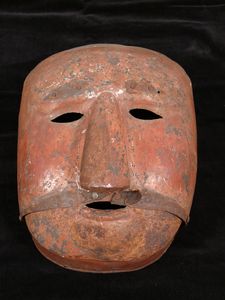

Holzlarven aus dem 18. Jahrhundert

Das Fasnetverbot der fürstenbergischen Landesordnung wurde 1788 offiziell aufgehoben, doch musste jeder, der sich an der Fasnet beteiligen wollte, für die drei Fasnettage zusammen 18 kr, nämlich pro Tag 6 kr (6,30 €), bezahlen und "sich ein auf dem Maskenkleid leicht sichtbar festzumachendes Zeichen lösen; diejenigen, welche ohne Einlösung eines Zeichens auf den Gassen maßkierter erfunden wurden, waren zu 1 fl Straf anzuziehen". Wolfach übertraf schon damals bei der fasnetlichen Aktivität deutlich das benachbarte Hausach. Während dort 1789 über die Fasnet 15 Köpfe "masquiert" herum laufen, sind es in Wolfach 154 Narren, die einen Betrag von 15 fl 14 kr (959,70 €) an die Armenkasse entrichten müssen. 1808 betrugen die Taxen in Wolfach 16 fl 24 kr, in Hausach nur 3 fl 12 kr.

Holzlarven aus dem 18. Jahrhundert

Gemäß der 1790 von Fürst Joseph Maria Benedikt von Fürstenberg (1758-1796) erlassenen "hochfürstlich fürstenberg. Verordnung über die Stadt- und Landschulen" war den Schulkindern, deren Schuljahr vom 3. November bis zum 8. September dauerte, wöchentlich ein Tag, als der Donnerstag, in der "Fastnacht aber und in der Charwoche die letzten drei Tage zur Erholung gegönnet".

Von den im 18. Jahrhunderts erwähnten Larven, die damals im Gegensatz zu heute noch nicht mit einem bestimmten Hästyp eine feste Einheit bildeten, sind etwa ein Dutzend erhalten geblieben, von denen einige als Vorbild dienten bei der Erneuerung der Fasnetfiguren im 20. Jahrhundert. Wer damals die Larven schnitzte, ist nicht bekannt; ein Hinweis darauf, woher die Larven stammen, könnte allerdings sein, dass die Holzfigur des Hl. Josef in der Stadtkirche Wolfach aus der Werkstatt der Villinger Holzschnitzerfamilie Schupp stammt, die nachweislich auch Larven für die Villinger Fasnet schnitzte.

Links Blechlarve aus dem 18. Jahrhundert, rechts eine Drahtgazelarve aus der Produktion einer Thüringer Maskenfabrik aus dem 19. Jahrhundert

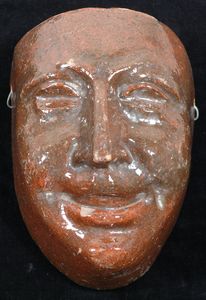

Neben Larven aus Holz, Blech und Drahtgaze gibt es auch eine Tonlarve, die der Hafner Bartholomäus Koch gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Anlehnung an eine Villinger Larve herstellte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts scheint der Bedarf an Larven stark gestiegen zu sein. Um deren Produktion zu vereinfachen, stellte der Hafner Josef Schweitzer Larvenmodel aus Ton und Gips her, auf denen der Portraitmaler Josef Moser (1783-1865) Papierlarven herstellte und bemalte.

Larvenmodel für Papierlarven

Übersicht historischer Larven aus Wolfach

| Larve | Material | Hersteller/Herkunft | Datum | |

|---|---|---|---|---|

| 1. | Vorbild für Schellenhansel | Holz | 18. Jh. | |

| 2. | Vorbild für Röslehansel, rot | Holz | 18. Jh. | |

| 3. | Vorbild für Röslehansel, schwarz | Holz | 18. Jh. | |

| 4. | Vorbild für Nussschalenhansel | Holz | nach Rottweiler Vorbild? | 18. Jh. |

| 5. | Vorbild für Streifenhansel | Ton | Bartholomäus Koch | ca. 1880 |

| 6. | Vorbild für Spättlehansel | Blech | 18. Jh. | |

| 7. | Vorbild erste Gullerreiterlarve | Holz | 18. Jh. | |

| 8. | Mädchengesicht | Holz | 18. Jh. | |

| 9. | Mädchengesicht | Holz | 18. Jh. | |

| 10. | Kavalier mit Schnurrbart | Holz | 18. Jh. | |

| 11. | Kavalier mit Schnurrbart | Holz | 18. Jh. | |

| 12. | Larve Schnurr- und Knebelbart | Holz | 18. Jh. | |

| 13. | Larve | Holz | 18. Jh. | |

| 14. | Glattlarve | Holz | 17. Jh. | |

| 15. | Glattlarve „Heuchelei“ | Holz | 17. Jh. | |

| 16. | Drahtlarve | Draht | Fa. Kochnitz in Thüringen | ca. 1879 |

| 17. | Larvenmodel (Schellenhansel) | Ton | F. Schweitzer | ca. 1820 |

| 18. | Papierlarve (Abdruck von 17) | Papier | Georg Straub | ca. 1820 |

| 19. | Larvenmodel für Papierlarven | Ton | F. Schweitzer | ca. 1800 |

| 20. | Larvenmodel für Papierlarven | Ton | F. Schweitzer | ca. 1800 |

| 21. | Larvenmodel für Papierlarven | Ton | F. Schweitzer | ca. 1800 |

| 22. | Schellenhansellarve, Abguss | Plastik | Josef Krausbeck | ca. 1970 |

| 23. | Entwurf Rungunkellarve | Holz | Franz Storz | 1958 |